明光市桥头镇:“彩虹桥”暑托班七色课程绘就成长画卷 积分制度筑牢文明基石

当七月的蝉鸣拉开暑假序幕,桥头镇新时代文明实践所内暖意涌动,“彩虹桥”暑托班里55个学生正认真地听课。据了解,桥头镇“彩虹桥”暑托班依托明光市“团聚青春 筑梦童行”志愿服务项目,以镇新时代文明实践所为阵地,组建了“滁州学院志愿者+五老人员+返乡大学生”的师资队伍。在这里,孩子们不仅能度过充实的暑假,更在潜移默化中接受文明的滋养。

七彩课程,为成长染上“彩虹色”

“老师,今天的‘彩虹关卡’是哪个呀?”清晨的教室里,孩子们刚进门就拉着志愿者奔向课程表——这里的每个颜色都象征着特色课堂。

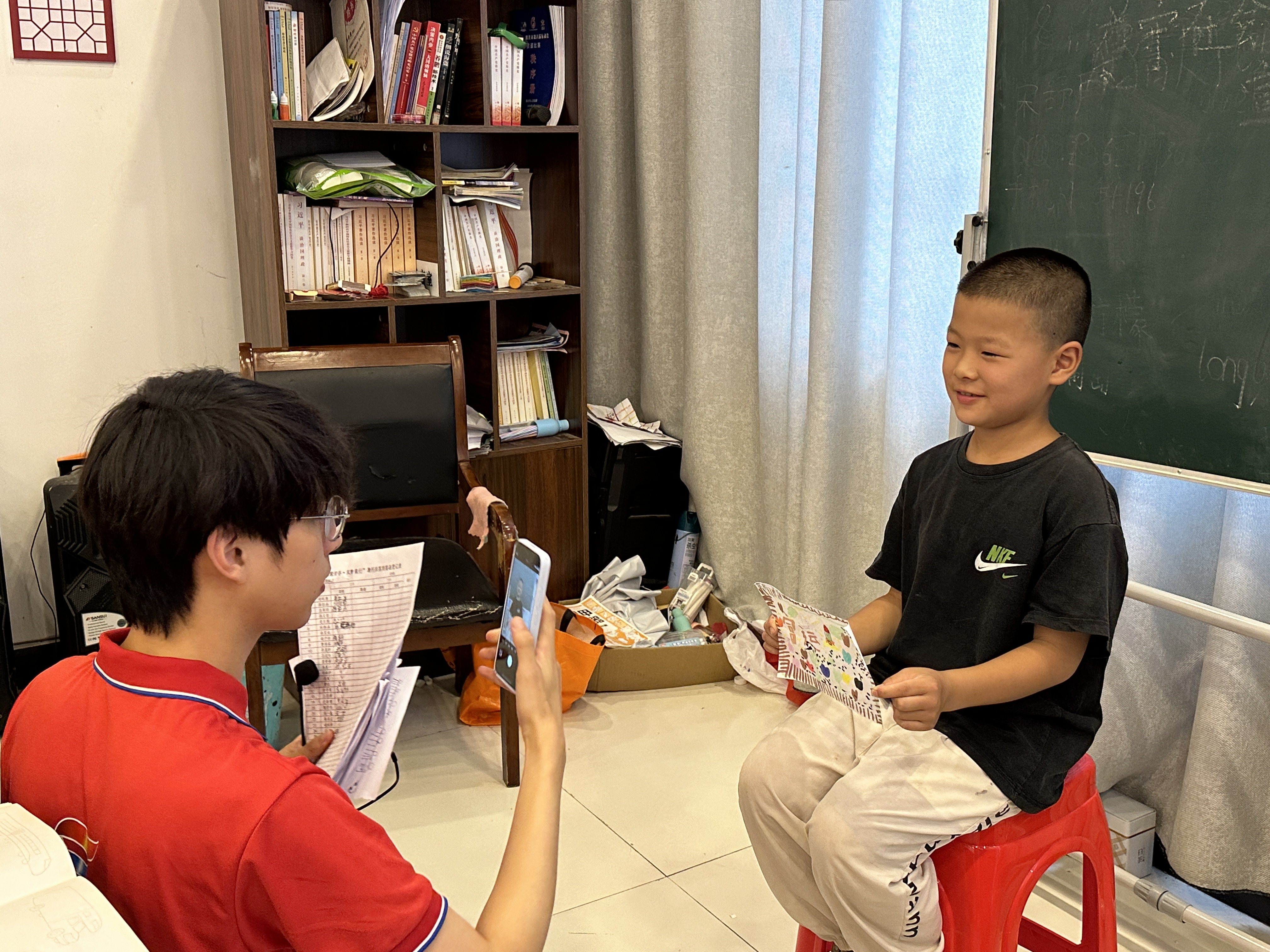

红色“童心向党”思政课堂带着孩子们读革命故事,让红色基因悄然扎根;橙色“活力运动”课程带着孩子们跳绳、接力跑,让健康理念落地;黄色“创意工坊”里,废旧材料拼贴的“彩虹桥”藏着勤劳节俭的教育;绿色课程走进“自然小花园”,落叶拼画让生态文明理念落地生根;蓝色课程是“科学探秘”时间,滁州学院的志愿者展示着自己用代码敲出来的“彩虹桥”,志愿者老师用简单的材料做着各种科学实验,孩子们睁大眼睛,生怕错过一个细节;靛色传承经典课堂上,古诗词吟唱、传统游戏体验……孩子们在平仄声中感受诗词之美;紫色“梦想分享会”上,孩子们围坐成圈,分享自己的愿望,“我想当科学家”“我要发明会飞的彩虹桥”……志愿者们认真倾听并拍照记录,用ai生成“未来的我”照片,让他们看到自己希望的未来样子。紫色的憧憬里,藏着孩子们对未来的无限向往。

图为大学生志愿者用ai帮学生生成“未来的我”照片

积分存折,让文明酿出“可见甜”

“老师,我整理了实践所的图书角,能加‘文明积分’吗?”刚上完黄色创意课的萌萌举着“彩虹积分卡”跑到“积分兑换处”。这份由镇新时代文明实践所与团委联合设计的制度,将学生的表现细化为可量化的指标,成了孩子们的“课堂指南针”。

好动的浩浩起初因在教室追逐打闹被扣“文明守礼分”,看到“积分榜”上自己的名字落后,便拉着志愿者问:“改了能加分吗?”之后他主动维护活动室秩序。腼腆的小爽总躲在角落,可可邀他组队做手工:“一起完成能得‘合作积分’!”两人合作的“彩虹桥”折纸,既换了积分,更让互助精神在实践所里传递。

积分涵盖“文明守礼、互助友爱、课堂回答、学习进步”四大类,积分可在实践所“爱心超市”兑换文具、玩偶等礼品,累计前3名还能获“文明小使者”证书,由镇团委盖章认证。

“现在孩子们会互相提醒‘别吵啦,课堂里要讲文明’。”志愿者小崔说。积分卡像一面镜子,让孩子们明白文明不是口号,是让大家都能舒心学习的“共同约定”。

双向奔赴,让阵地传递“温暖力”

“妈妈,我在实践所得了20分,还生成了我长大以后当医生的照片!”放学时,孩子们拉着家长参观“成果展示区”,看着他们的画作与手工作品,家长们眼里满是安心。

不远处,滁州学院的大学生志愿者王建正蹲在地上,帮刚跳完绳的孩子系鞋带,额角的汗珠顺着脸颊滑下来,他却笑着摆手拒绝递来的纸巾:“没事没事,这些娃比我们学校社团活动时的学弟学妹还活泼,教他们跳绳、做科学小实验,比在宿舍躺一天有意义多了。”这个暑假,他和同学院的19个同学组成志愿服务队,不仅带来了漆扇手工课,还特意准备了“我的家乡”主题绘画课,让孩子们用画笔描绘身边的变化。

“以前愁孩子暑假没人管,整天抱着手机瞎晃悠,现在实践所开了暑托班,既能跟着老师学古诗词、背单词,还能在‘好习惯小课堂’里学会自己整理书包,真是帮我们解决了大难题。”家长张奶奶的话,道出了文明实践“服务群众需求”的价值。对留守儿童家庭来说,实践所更像温暖的“家”。

图为桥头镇“彩虹桥”暑托班开展趣味英语课程

夕阳下,实践所的窗户透出暖光,孩子们的画作贴满墙面:红色的党旗、橙色的笑脸、黄色的花朵、绿色的草地……画面中央,一座彩虹桥横跨实践所的屋檐,桥上是牵手的孩子与志愿者。这座桥,不仅是暑托班的象征,更是新时代文明实践连接“成长需求”与“文明培育”的温暖纽带,让这个夏天的成长与文明,都如彩虹般绚烂。(谢作嘉)